Trobadordichtung

und der frz. Einfluss in der Literatur des Mittelalters

Bei einem Blick auf die mittelhochdeutsche Literatur fГӨllt der frz. Einfluss schnell auf. Sei es im Parzifal bei Wolfram von Eschenbach, dem eine frz. Vorlage der вҖһPercevalвҖң voranging oder sei es in anderen hГ¶fischen Romanen, die sich vielfach aus frz. Quellen inspirierten. Auch im Minnesang gibt es deutliche EinflГјsse, die fГјr den Anfang des Minnesangs sogar als wegweisend gelten kГ¶nnen.Am Ende des 11.Jh hatte die hГ¶fische Kultur in Okzitanien (ungefГӨhr das heutige SГјdfrankreich) eine BlГјte genommen, welches sich in der Sangeskultur der Trobadore wiederspiegelt. Die Rolle der Dame wurde zumindest literarisch aufgewertet. Die вҖһdomnaвҖң, wie sie die Trobadore nannten, erscheint unerreichbar fern und erhГ¶ht. Ihre emotional-kГ¶rperliche Distanz erhebt den DichtersГӨnger und er preist die SchГ¶nheit, GГјte und Tugend der Dame. Diese Unerreichbarkeit gibt Ansporn sich durch eigene Tugend und Sittsamkeit zu lГӨutern. Dieses geistige Konzept greift am Ende des 12.Jh. auch auf die mittelhochdeutsche Minnelyrik Гјber.

Eine frz. Einflussnahme lГӨsst sich heute fast ausschlieГҹlich Гјber die geschriebenen Quellen nachvollziehen. Dennoch mГјssen wir auch einen Blick auf die Vermittlungswege mГјndlicher Art werfen. Diese orale Weitergabe ist ein Hauptaspekt in der Einflussnahme. Die MinnesГӨnger, vornehmlich des sГјdwestdeutschen Sprachgebietes (das beinhaltet auch das Elsass und die Schweiz) kamen als erste intensiver mit der Kultur der Trobadore und der TrouvГЁres in BerГјhrung (TrouvГЁre вҖ“ SГӨnger aus dem Norden Frankreichs). Die LebenslГӨufe dieser SГӨnger sind Гјberwiegend schlecht nachzuvollziehen, da sie kaum in den Quellen belegt sind. Doch genau an den Schnittstellen der Biographien der SГӨnger mit frz. SГӨngern muss es zu Austausch gekommen sein. Dies zeigt ein vielfach frappierende Гңbereinstimmung im Aufbau und der Struktur der jeweiligen Dichtung

Herausragendes Ereignis war sicherlich die Heirat des Stauferkaisers Friedrich I (вҖһBarbarossa) mit Beatrix von Burgund im Jahre 1156. Sie brachte frz.-burgundische Sitten an den Stauferhof und mit ihr auch eine neue Sangeskultur. Beatrix, eine den KГјnsten zugetane Herrscherin, die immer wieder zu Wettstreiten einlГӨdt. Glanzpunkt der Epoche war der Hoftag zu Mainz 1184, Schwertleite der beiden SГ¶hne und grГ¶Гҹter Hoftag des Hohen Mittelalters.

Hier trafen sich Trobadore, TrouvГЁres und MinnesГӨnger. Im Gefolge der geistlichen und weltlichen WГјrdentrГӨger aus dem In- und Ausland muss man sich etliche SГӨnger denken. Namentlich verbГјrgt hierbei ist Guiot de Provins. Er trifft auf viele SГӨnger, unter anderem auch auf den Ministerialen Friedrich von Hausen aus dem nahen Neckarhausen bei Heidelberg. In der zweiten HГӨlfte des 12.Jh. greift dieser frz. Einfluss weit in das Kulturleben am Stauferhof ein. In der manessischen Liederhandschrift in der UniversitГӨtsbibliothek Heidelberg taucht eben jener Sohn Heinrich VI auch als MinnesГӨnger auf.

Stauferkaiser Heinrich VI Bild: Manessische Liederhandschrift |

Friedrich von Hausen, wie viele andere auch, geht mit dem deutschen Kaiser Barbarossa auf den dritten Kreuzzug. Die frz. Einflussnahme spГјrt man in seinen Liedern. Es ist ein gepflegter Sang, beherrscht, aristokratisch, maГҹvoll, reflektiert. Die Idee der sittlichen Vervollkommnung durch die Minne steht im Vordergrund. Dieser Sang gilt als вҖһHausen-SchuleвҖң und bildet den Beginn einer ganzen romanischen Tradition im Minnesang. Sie trug das Bild der вҖһfrouweвҖң, der Minnedame in den Minnesang.

Nachfolgend will ich nun Einfluss durch Textvergleiche anschaulich machen.

Ich gliedere dabei in steigende IntensitГӨt der Einflussnahme: 1. Gleiche Reime & Versstruktur 2. Motive, die identisch sind 3. Inhalte, Zeilen 4. komplette Strophen 5. Gesamte Lieder

1.Gleiche Reime und Versstruktur

Im folgenden StГјck von Friedrich von Hausen und Guiot de Provins sind VersmaГҹ und die Reimstruktur gleich. Auch inhaltlich ist den SГӨngern das MinneglГјck verwehrt. Sie werden nicht mehr erhГ¶rt, was ihnen groГҹen Zweifel und Kummer bringt.

Ich denke underwГ®len, ob ich ir nГўher waere,

waz ich ir wolte sagen. Daz kГјrzet mir die mГ®len,

swenne ich mГ®ne swaere sГҙ mit gedanken klage.

Mich sehent manige tage die liute in der gebaerde,

als ich niht sorgen habe, wan Гӯch si alsГҙ vertrage.

Ma joie premeraine mвҖҷest torneie en pesance

Las! Je ne sai por coi; Mais ensi me demaine

La foi et lвҖҷesperance KвҖҷamors a mis en moi.

Se je par bone foi Doi avoir penitance,

De moi ne sai nul roi Fors que ma mort i voi.

Гңbs.

Meine Freude von einst hat sich in Kummer verkehrt.

Ach! Ich weiГҹ nicht warum, aber so weit hat mich mein Glaube

und die Hoffnung getrieben, welche die Liebe in mir wachgerufen haben.

Durch meinen guten Glauben erleide ich jetzt Pein,

und keine Königsmacht kann mich aus dem Angesicht des Todes befreien. KS

Dieser Guiot de Provins taucht interessanterweise bei Wolfram von Eschenbach als Quellenangabe fГјr seinen вҖһParzivalвҖң auf. Er nennt einen Kyot als Autor der Vorlage. Einige Jahre zuvor hatte Chretien de Troyes jedoch den franzГ¶sischen Perceval geschrieben, den Wolfram aber nicht erwГӨhnt.

2.Motive

Verschiedene Motive (Augen als Pforte des Minneerlebnis, Baum, Tristan) tauchen immer wieder auf und bilden eine inhaltliche BrГјcke zwischen zwei Liedern. Ein Beispiel:

Tristanmotiv

Selbiger ChrГ©tien de Troyes ( Schreiber des frz. вҖһPercevalвҖң ) fГјhrt auch das Tristanmotiv in die Literatur ein. Es findet sich bei Bernger von Horheim wieder in seinem Lied вҖһNu enbeiz ich doch des trankes nieвҖң.

Es ist nicht nur eine formale (Versmass und Reimstruktur) sondern auch eine MotivГјbernahme aus dem Lied вҖһDвҖҷamors qui mвҖҷa toluвҖң des ChrГ©tien de Troyes:

Ohne vom Trank des Tristan gekostet zu haben ist der SГӨnger in hoffnungslose Zuneigung verfallen. AuslГ¶ser sind die Augen, die Pforte der Seele ( ein weiteres Motiv, welches aus der Trobadordichtung Гјbernommen wird).

...

Onques du buvrage ne bui

dont Tristan fu enpoissonez;

Mes plus me fet amer que lui

fins cuers et bone volentez.

Bien en doit estre miens li grez,

QuвҖҷainz de riens efforciez nвҖҷen fui,

fors que tant que mes euz en crui,

par cui sui en la voie entrez

donc ja nвҖҷistrai nвҖҷainc nвҖҷen recrui.

Гңbs.:

Niemals habe ich von dem Trank getrunken

mit dem Tristan vergiftet wurde;

aber mehr als ihn lГӨsst mich lieben

ein aufrichtiges Herz und ein freier Wille.

DafГјr sollte mir wohl Dank gebГјhren,

denn ich wurde von nichts je dazu gezwungen,

auГҹer dass ich mich auf meine Augen verlieГҹ,

durch die ich diesen Weg einschlug,

den ich nie verlassen werde und von dem ich nie abwich.

Bernger von Horheim:

Nu enbeiz ich doch des trankes nie,

dГў von Tristran in kumber kam.

noch herzeclГ®cher minne ich sie

danne er IsГўlden, daz ist mГ®n wГўn.

Daz habent diu ougen mГ®n getГўn.

daz leite mich, daz ich dar gie,

dГў mich diu minne alrГӘst vie,

der ich deheine mГўze hГўn.

sГҙ kumberlГ®che gelebte ich noch nie!

3.Inhalte, Zeilen

Im folgenden StГјck des Albrecht von Johansdorf und einer anonymen okzitanischen Canso sind der Zeilenaufbau und der Inhalt identisch. Beide Lieder sind aus sechs Zeilen gebaut. Es ist ein Wechselgesang/Sprechlied. Die Verteilung der Anteile der Frau und des Mannes entsprechen sich im okzitanischen und mittelhochdeutschen Lied vollstГӨndig. Die Domna /Herrin erhГ¶rt den SГӨnger, aber hГӨlt ihn auf Distanz in der ErfГјllung seiner Begierde вҖ“ das Spiel der Hohen Minne. Die Dame hat gehГ¶rigen Anteil an der Handlung und vor allem immer das letzte Wort...

Ich denke underwГ®len, ob ich ir nГўher waere, waz ich ir wolte sagen. Daz kГјrzet mir die mГ®len, swenne ich mГ®ne swaere sГҙ mit gedanken klage. Mich sehent manige tage die liute in der gebaerde, als ich niht sorgen habe, wan Гӯch si alsГҙ vertrage.

Ma joie premeraine mвҖҷest torneie en pesance Las! Je ne sai por coi; Mais ensi me demaine La foi et lвҖҷesperance KвҖҷamors a mis en moi. Se je par bone foi Doi avoir penitance, De moi ne sai nul roi Fors que ma mort i voi.

Гңbs. Meine Freude von einst hat sich in Kummer verkehrt. Ach! Ich weiГҹ nicht warum, aber so weit hat mich mein Glaube und die Hoffnung getrieben, welche die Liebe in mir wachgerufen haben. Durch meinen guten Glauben erleide ich jetzt Pein, und keine KГ¶nigsmacht kann mich aus dem Angesicht des Todes befreien. KS

Dieser Guiot de Provins taucht interessanterweise bei Wolfram von Eschenbach als Quellenangabe fГјr seinen вҖһParzivalвҖң auf. Er nennt einen Kyot als Autor der Vorlage. Einige Jahre zuvor hatte Chretien de Troyes jedoch den franzГ¶sischen Perceval geschrieben, den Wolfram aber nicht erwГӨhnt.

2.Motive

Verschiedene Motive (Augen als Pforte des Minneerlebnis, Baum, Tristan) tauchen immer wieder auf und bilden eine inhaltliche BrГјcke zwischen zwei Liedern. Ein Beispiel:

Tristanmotiv

Selbiger ChrГ©tien de Troyes ( Schreiber des frz. вҖһPercevalвҖң ) fГјhrt auch das Tristanmotiv in die Literatur ein. Es findet sich bei Bernger von Horheim wieder in seinem Lied вҖһNu enbeiz ich doch des trankes nieвҖң.

Es ist nicht nur eine formale (Versmass und Reimstruktur) sondern auch eine MotivГјbernahme aus dem Lied вҖһDвҖҷamors qui mвҖҷa toluвҖң des ChrГ©tien de Troyes:

Ohne vom Trank des Tristan gekostet zu haben ist der SГӨnger in hoffnungslose Zuneigung verfallen. AuslГ¶ser sind die Augen, die Pforte der Seele ( ein weiteres Motiv, welches aus der Trobadordichtung Гјbernommen wird).

...

Onques du buvrage ne bui

dont Tristan fu enpoissonez;

Mes plus me fet amer que lui

fins cuers et bone volentez.

Bien en doit estre miens li grez,

QuвҖҷainz de riens efforciez nвҖҷen fui,

fors que tant que mes euz en crui,

par cui sui en la voie entrez

donc ja nвҖҷistrai nвҖҷainc nвҖҷen recrui.

Гңbs.:

Niemals habe ich von dem Trank getrunken

mit dem Tristan vergiftet wurde;

aber mehr als ihn lГӨsst mich lieben

ein aufrichtiges Herz und ein freier Wille.

DafГјr sollte mir wohl Dank gebГјhren,

denn ich wurde von nichts je dazu gezwungen,

auГҹer dass ich mich auf meine Augen verlieГҹ,

durch die ich diesen Weg einschlug,

den ich nie verlassen werde und von dem ich nie abwich.

Bernger von Horheim:

Nu enbeiz ich doch des trankes nie,

dГў von Tristran in kumber kam.

noch herzeclГ®cher minne ich sie

danne er IsГўlden, daz ist mГ®n wГўn.

Daz habent diu ougen mГ®n getГўn.

daz leite mich, daz ich dar gie,

dГў mich diu minne alrГӘst vie,

der ich deheine mГўze hГўn.

sГҙ kumberlГ®che gelebte ich noch nie!

3.Inhalte, Zeilen

Im folgenden StГјck des Albrecht von Johansdorf und einer anonymen okzitanischen Canso sind der Zeilenaufbau und der Inhalt identisch. Beide Lieder sind aus sechs Zeilen gebaut. Es ist ein Wechselgesang/Sprechlied. Die Verteilung der Anteile der Frau und des Mannes entsprechen sich im okzitanischen und mittelhochdeutschen Lied vollstГӨndig. Die Domna /Herrin erhГ¶rt den SГӨnger, aber hГӨlt ihn auf Distanz in der ErfГјllung seiner Begierde вҖ“ das Spiel der Hohen Minne. Die Dame hat gehГ¶rigen Anteil an der Handlung und vor allem immer das letzte Wort...

Tristanmotiv

Selbiger ChrГ©tien de Troyes ( Schreiber des frz. вҖһPercevalвҖң ) fГјhrt auch das Tristanmotiv in die Literatur ein. Es findet sich bei Bernger von Horheim wieder in seinem Lied вҖһNu enbeiz ich doch des trankes nieвҖң.

Es ist nicht nur eine formale (Versmass und Reimstruktur) sondern auch eine MotivГјbernahme aus dem Lied вҖһDвҖҷamors qui mвҖҷa toluвҖң des ChrГ©tien de Troyes:

Ohne vom Trank des Tristan gekostet zu haben ist der SГӨnger in hoffnungslose Zuneigung verfallen. AuslГ¶ser sind die Augen, die Pforte der Seele ( ein weiteres Motiv, welches aus der Trobadordichtung Гјbernommen wird).

...

Onques du buvrage ne bui

dont Tristan fu enpoissonez;

Mes plus me fet amer que lui

fins cuers et bone volentez.

Bien en doit estre miens li grez,

QuвҖҷainz de riens efforciez nвҖҷen fui,

fors que tant que mes euz en crui,

par cui sui en la voie entrez

donc ja nвҖҷistrai nвҖҷainc nвҖҷen recrui.

Гңbs.:

Niemals habe ich von dem Trank getrunken

mit dem Tristan vergiftet wurde;

aber mehr als ihn lГӨsst mich lieben

ein aufrichtiges Herz und ein freier Wille.

DafГјr sollte mir wohl Dank gebГјhren,

denn ich wurde von nichts je dazu gezwungen,

auГҹer dass ich mich auf meine Augen verlieГҹ,

durch die ich diesen Weg einschlug,

den ich nie verlassen werde und von dem ich nie abwich.

Bernger von Horheim:

Nu enbeiz ich doch des trankes nie,

dГў von Tristran in kumber kam.

noch herzeclГ®cher minne ich sie

danne er IsГўlden, daz ist mГ®n wГўn.

Daz habent diu ougen mГ®n getГўn.

daz leite mich, daz ich dar gie,

dГў mich diu minne alrГӘst vie,

der ich deheine mГўze hГўn.

sГҙ kumberlГ®che gelebte ich noch nie!

3.Inhalte, Zeilen

Im folgenden StГјck des Albrecht von Johansdorf und einer anonymen okzitanischen Canso sind der Zeilenaufbau und der Inhalt identisch. Beide Lieder sind aus sechs Zeilen gebaut. Es ist ein Wechselgesang/Sprechlied. Die Verteilung der Anteile der Frau und des Mannes entsprechen sich im okzitanischen und mittelhochdeutschen Lied vollstГӨndig. Die Domna /Herrin erhГ¶rt den SГӨnger, aber hГӨlt ihn auf Distanz in der ErfГјllung seiner Begierde вҖ“ das Spiel der Hohen Minne. Die Dame hat gehГ¶rigen Anteil an der Handlung und vor allem immer das letzte Wort...

Selbiger ChrГ©tien de Troyes ( Schreiber des frz. вҖһPercevalвҖң ) fГјhrt auch das Tristanmotiv in die Literatur ein. Es findet sich bei Bernger von Horheim wieder in seinem Lied вҖһNu enbeiz ich doch des trankes nieвҖң.

Es ist nicht nur eine formale (Versmass und Reimstruktur) sondern auch eine MotivГјbernahme aus dem Lied вҖһDвҖҷamors qui mвҖҷa toluвҖң des ChrГ©tien de Troyes: Ohne vom Trank des Tristan gekostet zu haben ist der SГӨnger in hoffnungslose Zuneigung verfallen. AuslГ¶ser sind die Augen, die Pforte der Seele ( ein weiteres Motiv, welches aus der Trobadordichtung Гјbernommen wird).

... Onques du buvrage ne bui dont Tristan fu enpoissonez; Mes plus me fet amer que lui fins cuers et bone volentez. Bien en doit estre miens li grez, QuвҖҷainz de riens efforciez nвҖҷen fui, fors que tant que mes euz en crui, par cui sui en la voie entrez donc ja nвҖҷistrai nвҖҷainc nвҖҷen recrui.

Гңbs.: Niemals habe ich von dem Trank getrunken mit dem Tristan vergiftet wurde; aber mehr als ihn lГӨsst mich lieben ein aufrichtiges Herz und ein freier Wille. DafГјr sollte mir wohl Dank gebГјhren, denn ich wurde von nichts je dazu gezwungen, auГҹer dass ich mich auf meine Augen verlieГҹ, durch die ich diesen Weg einschlug, den ich nie verlassen werde und von dem ich nie abwich.

Bernger von Horheim: Nu enbeiz ich doch des trankes nie, dГў von Tristran in kumber kam. noch herzeclГ®cher minne ich sie danne er IsГўlden, daz ist mГ®n wГўn. Daz habent diu ougen mГ®n getГўn. daz leite mich, daz ich dar gie, dГў mich diu minne alrГӘst vie, der ich deheine mГўze hГўn. sГҙ kumberlГ®che gelebte ich noch nie!

3.Inhalte, Zeilen

Im folgenden StГјck des Albrecht von Johansdorf und einer anonymen okzitanischen Canso sind der Zeilenaufbau und der Inhalt identisch. Beide Lieder sind aus sechs Zeilen gebaut. Es ist ein Wechselgesang/Sprechlied. Die Verteilung der Anteile der Frau und des Mannes entsprechen sich im okzitanischen und mittelhochdeutschen Lied vollstГӨndig. Die Domna /Herrin erhГ¶rt den SГӨnger, aber hГӨlt ihn auf Distanz in der ErfГјllung seiner Begierde вҖ“ das Spiel der Hohen Minne. Die Dame hat gehГ¶rigen Anteil an der Handlung und vor allem immer das letzte Wort...

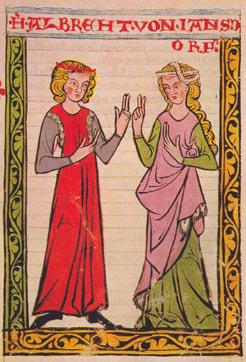

Albrecht von Johannsdorf Bild: Weingartener Liederhandschrift |

вҖһMГ®nen senden kumber klage ich, liebe vrowe mГ®n.вҖң вҖһwГӘ, waz sagent ir, tumber? ir mugent iuwer klage wol lГўzen sГ®n.вҖң вҖһVrowe, ich enmac ir niht enbern.вҖң вҖһsГҙ wil ich in tГ»sent jГўren niemer iuch gewern.вҖң

вҖһSol mich dan mГ®n singen und mГ®n dienst gegen iu niht vervГўn?вҖң вҖһiu sol wol gelingen, Гўne lГҙn sГҙ sult ir niht bestГўn.вҖқ вҖһwie meinent ir daz, vrowe guot?вҖң вҖһdaz ir dest werder sint unde dГў bГ® hГҙchgemuot.вҖң

вҖңDona, a vos me coman, cвҖҷanc res mai non amei tan.вҖқ вҖһAmicx, be vos dic e.us man quвҖҷieu farai vostre coman.вҖқ вҖңDona, trop mi vai tarzan.вҖқ вҖһAmicx, ja no.y auretz dan.вҖң

вҖһDona, a la mia fe, murray sвҖҷaysi.m gayre te.вҖқ вҖңAmicx, menbre vos de me quвҖҷie.us am de cor e de fe.вҖқ вҖңDonвҖҷ, ajatz en doncx merce!вҖқ вҖһAmicx, si auray yeu be.вҖң

Гңbs. Herrin, Euch befehle ich mich, denn nie zuvor liebte ich so sehr.вҖң вҖһFreund, ich sage und versichere Euch, dass ich Euch zu Diensten sein werde.вҖң вҖһHerrin, darauf warte ich allzu lange.вҖң вҖһFreund, es wird Euer Schade nicht sein.вҖң

Herrin, bei meiner Treue, ich sterbe, wenn ich mich auch nur kurz noch weiter zurГјckhalte.вҖң вҖһFreund, denkt daran, dass ich Euch treu und von Herzen liebe.вҖң вҖһHerrin, habt doch Mitleid!вҖң вҖһFreund, das werde ich tatsГӨchlich haben.вҖң

4.komplette Strophen

Guilhem de Cabestanh verfasste fГјnf Strophen, davon werden zwei von Walther von der Vogelweide rezipiert und sinngemГӨГҹ Гјbernommen. Das gleiche VersmaГҹ und Reimschema in beiden Liedern ist auffГӨllig: Sieben Zeilen mit jeweils identischen Reimen (ababKcc). Das VersmaГҹ ist 10-silbig bei Guilhem mit 4 bzw. 5-Hebungen bei Walther vdV. Die 5.Zeile bildet einen einzelnen Reim. Anhand dieser sehr charakteristischen Stelle ist erkennbar, dass Walther das Lied gekannt haben muss.

Wol mich der stunde, daz ich sie erkande

diu mir den lГ®p und den muot hГўt betwungen,

sГ®t daz ich die sinne sГҙ gar an sie wande,

der si mich hГўt mit ir gГјete verdrungen.

Daz ich von ir gescheiden nicht enkan,

daz hГўt ir schoene und ir gГјete gemachet

und ir rГҙter munt, der sГҙ lieplichen lachet.

Lo jorn quвҖҷie.us vi, dompna, primeiramen,

Quan a vos plac que.us mi laissetz vezer,

Parti mon cor tot dвҖҷautre pessamen

вҖҳE foron ferm en vos tug mey voler:

QuвҖҷassi.m pauzetz, dompna, el cor lвҖҷenveya

Ab un dous ris et ab un simplвҖҷesguar;

Mi e quant es mi fezes oblidar.

Гңbs.:

an dem Tag, als ich Euch, Herrin, das erste Mal sah,

als es Euch gefiel, mich euch sehen zu lassen,

da löste ich mein Herz ganz von anderem Denken

und alle meine WГјnsche waren fest auf Euch gerichtet:

Denn so setztet Ihr, Herrin; mir ins Herz das Verlangen

mit einem sГјГҹen Lachen und einem bescheidenen Blick;

mich und was mein ist, lieГҹet Ihr mich vergessen.

Freude Гјber die Liebe zur Dame wird Ausdruck verliehen. Beide Lieder denken zurГјck an den Beginn вҖ“ die Stunde, in der der SГӨnger zuallererst die Dame sah. Seit diesem Moment hat sie ihn vГ¶llig eingenommen mit ihrer SchГ¶nheit und Bescheidenheit. Die Dame ist aus Fleisch und Blut und wird konkretisiert Гјber ihren roten Mund, der so lieblich lacht. Ein positiver Ausgang der Beziehung wird vorausgesehen. Geistig findet daher schon eine beiderseitige Liebesbeziehung mit ErfГјllung statt.

5.Gesamte Lieder

In Nordfrankreich singen die TrouvГЁres in einem neuen Stil. Die besungene Frau wird greifbar in Fleisch und Blut. Man hofft auf ein tatsГӨchliches Liebesabenteuer. Walther von der Vogelweide hat ein Lied des Gautier dвҖҷEspinal in Reim und VersmaГҹ und in FrГјhlings-und Natursymbolik kontrafaziert (вҖһfacereвҖң von lat. machen). Die Stimmung ist heiter bis ГјberschwГӨnglich, die Frau wird besungen in Vorfreude auf ein Liebeserlebnis, welches sich noch entwickeln mag. Es muss so populГӨr gewesen sein, dass es auch in den Carmina Burana (CB) aufgezeichnet wird.

Die domna /frГҙwe ist nicht mehr unerreichbar fern sondern auf AugenhГ¶he nahbar. Die frГҙwe wird zum frГҙwelГ®n, Minneidylle macht sich breit. Die SchГ¶nheit und GГјte des MГӨdchens sind TriebkrГӨfte der Verehrung - nicht die soziale Stellung und die Pracht der Dame. вҖһroter munt wie du dich lachest...вҖң

Muget ir schowen/ Quant ie voie lerbe/ Virent prata hiemata (um 1200)

Walther von der Vogelweide/ Gautier dвҖҷEspinal/ Carmina Burana)

Muget ir schouwen waz dem meien

wunders ist beschert?

Seht an pfaffen, seht an leien,

wie daz allez vert.

GrГҙz ist sГ®n gewalt.

Ine weiz obe er zouber kГјnne;

Swar er vert in sГ®ner wГјnne,

dГўn ist niemen alt.

Quant ie voi lerbe menue

poindre au prim deste,

que tote riens chaingez

mue en greigor bealte.

Se losz menta gre

ma dame qaie chante

Bien iert ma ioie creue seul

qelelait comande.

Virent prata hiemata

tersa rabie

Florum data mundo

grata rident facie

Solis radio

Nitent albent rubent candent

Veris ritus iura pandent

Ortu vario.

Dies stellt nur eine kleine Auswahl aus der groГҹen Zahl der Spuren dar, die uns aus frz. Quellen Гјberkommen sind. Dennoch will ich an dieser Stelle noch auf zwei weitere, berГјhmte Beispiele hinweisen:

Wol mich der stunde, daz ich sie erkande diu mir den lГ®p und den muot hГўt betwungen, sГ®t daz ich die sinne sГҙ gar an sie wande, der si mich hГўt mit ir gГјete verdrungen. Daz ich von ir gescheiden nicht enkan, daz hГўt ir schoene und ir gГјete gemachet und ir rГҙter munt, der sГҙ lieplichen lachet.

Lo jorn quвҖҷie.us vi, dompna, primeiramen, Quan a vos plac que.us mi laissetz vezer, Parti mon cor tot dвҖҷautre pessamen вҖҳE foron ferm en vos tug mey voler: QuвҖҷassi.m pauzetz, dompna, el cor lвҖҷenveya Ab un dous ris et ab un simplвҖҷesguar; Mi e quant es mi fezes oblidar.

Гңbs.: an dem Tag, als ich Euch, Herrin, das erste Mal sah, als es Euch gefiel, mich euch sehen zu lassen, da lГ¶ste ich mein Herz ganz von anderem Denken und alle meine WГјnsche waren fest auf Euch gerichtet: Denn so setztet Ihr, Herrin; mir ins Herz das Verlangen mit einem sГјГҹen Lachen und einem bescheidenen Blick; mich und was mein ist, lieГҹet Ihr mich vergessen.

Freude Гјber die Liebe zur Dame wird Ausdruck verliehen. Beide Lieder denken zurГјck an den Beginn вҖ“ die Stunde, in der der SГӨnger zuallererst die Dame sah. Seit diesem Moment hat sie ihn vГ¶llig eingenommen mit ihrer SchГ¶nheit und Bescheidenheit. Die Dame ist aus Fleisch und Blut und wird konkretisiert Гјber ihren roten Mund, der so lieblich lacht. Ein positiver Ausgang der Beziehung wird vorausgesehen. Geistig findet daher schon eine beiderseitige Liebesbeziehung mit ErfГјllung statt.

5.Gesamte Lieder

In Nordfrankreich singen die TrouvГЁres in einem neuen Stil. Die besungene Frau wird greifbar in Fleisch und Blut. Man hofft auf ein tatsГӨchliches Liebesabenteuer. Walther von der Vogelweide hat ein Lied des Gautier dвҖҷEspinal in Reim und VersmaГҹ und in FrГјhlings-und Natursymbolik kontrafaziert (вҖһfacereвҖң von lat. machen). Die Stimmung ist heiter bis ГјberschwГӨnglich, die Frau wird besungen in Vorfreude auf ein Liebeserlebnis, welches sich noch entwickeln mag. Es muss so populГӨr gewesen sein, dass es auch in den Carmina Burana (CB) aufgezeichnet wird.

Die domna /frГҙwe ist nicht mehr unerreichbar fern sondern auf AugenhГ¶he nahbar. Die frГҙwe wird zum frГҙwelГ®n, Minneidylle macht sich breit. Die SchГ¶nheit und GГјte des MГӨdchens sind TriebkrГӨfte der Verehrung - nicht die soziale Stellung und die Pracht der Dame. вҖһroter munt wie du dich lachest...вҖң

Muget ir schowen/ Quant ie voie lerbe/ Virent prata hiemata (um 1200)

Walther von der Vogelweide/ Gautier dвҖҷEspinal/ Carmina Burana)

Muget ir schouwen waz dem meien

wunders ist beschert?

Seht an pfaffen, seht an leien,

wie daz allez vert.

GrГҙz ist sГ®n gewalt.

Ine weiz obe er zouber kГјnne;

Swar er vert in sГ®ner wГјnne,

dГўn ist niemen alt.

Quant ie voi lerbe menue

poindre au prim deste,

que tote riens chaingez

mue en greigor bealte.

Se losz menta gre

ma dame qaie chante

Bien iert ma ioie creue seul

qelelait comande.

Virent prata hiemata

tersa rabie

Florum data mundo

grata rident facie

Solis radio

Nitent albent rubent candent

Veris ritus iura pandent

Ortu vario.

Dies stellt nur eine kleine Auswahl aus der groГҹen Zahl der Spuren dar, die uns aus frz. Quellen Гјberkommen sind. Dennoch will ich an dieser Stelle noch auf zwei weitere, berГјhmte Beispiele hinweisen:

Die domna /frГҙwe ist nicht mehr unerreichbar fern sondern auf AugenhГ¶he nahbar. Die frГҙwe wird zum frГҙwelГ®n, Minneidylle macht sich breit. Die SchГ¶nheit und GГјte des MГӨdchens sind TriebkrГӨfte der Verehrung - nicht die soziale Stellung und die Pracht der Dame. вҖһroter munt wie du dich lachest...вҖң

Muget ir schowen/ Quant ie voie lerbe/ Virent prata hiemata (um 1200) Walther von der Vogelweide/ Gautier dвҖҷEspinal/ Carmina Burana)

Muget ir schouwen waz dem meien wunders ist beschert? Seht an pfaffen, seht an leien, wie daz allez vert. GrГҙz ist sГ®n gewalt. Ine weiz obe er zouber kГјnne; Swar er vert in sГ®ner wГјnne, dГўn ist niemen alt.

Quant ie voi lerbe menue poindre au prim deste, que tote riens chaingez mue en greigor bealte. Se losz menta gre ma dame qaie chante Bien iert ma ioie creue seul qelelait comande.

Virent prata hiemata tersa rabie Florum data mundo grata rident facie Solis radio Nitent albent rubent candent Veris ritus iura pandent Ortu vario.

Dies stellt nur eine kleine Auswahl aus der groГҹen Zahl der Spuren dar, die uns aus frz. Quellen Гјberkommen sind. Dennoch will ich an dieser Stelle noch auf zwei weitere, berГјhmte Beispiele hinweisen:

Walther von der Vogelweide Bild: Manessische Liederhandschrift |

Das PalГӨstinalied Walthers von der Vogelweide, welches Parallelen mit dem Troubadourlied вҖһlanquand li jornвҖң von Jaufre Rudel aufweist. Beide kreisen mit ihren Gedanken um das Hl. Land. Bei Jaufre Rudel ist es die вҖһFernliebeвҖң, bei Walther ganz konkret die Beschreibung des Hl. Landes. Ebenso ist auch das Lied Walthers von der Vogelweide вҖһunter der lindenвҖң auf ein anonymes TrouvГЁrelied aus Nordfrankreich zu beziehen (вҖһen mai au douz tens novelвҖң). Die lautmalerische Silben вҖһTandaradeiвҖң bei Walther hat ihr Pendant im вҖһSaderaladonвҖң des frz. Liedes.

Eine umfassende Betrachtung der Гңbernahme der Troubadour- und TrouvГЁrelieder in den Minnesang sprengt die Dimension einer kleinen Darstellung (nГӨheres siehe Literaturliste). Wichtige Personen in der Гңbernahme waren vor allem die MinnesГӨnger Friedrich von Hausen vom Oberrhein und Rudolf von Fenis aus der Schweiz. Es gibt viele Belege bei Rudolf von Fenis, die seine Dichtung auf den Troubadour Folquet de Marselh verweisen.

Vielfach wird bei der AuffГјhrung von Musik des Minnesanges auch heute eine frz. Melodie entlehnt, da fГјr den Minnesang kaum Melodien Гјberliefert sind. Eine Гңbernahme der Melodien 1:1 scheitert meistens schon daran, dass die frz. Texte syllabisch zГӨhlen, die mittelhochdeutschen aber mit Hebung und Senkung. Ein Anpassen der Melodien auf die mittelhochdeutschen Texte ist in der Regel vonnГ¶ten. Die MinnesГӨnger haben dies sicherlich ebenso gehandhabt und flexibel dem Text angepasst.

Die Гңbernahme solcher Lieder und Motive war damals anscheinend normal. Gute вҖһTГ¶neвҖң d.h. Melodien wanderten durch die Dichtung und tauchen in weltlichem und geistlichem Kontext auf. Melodien waren an und fГјr sich nichts eigenstГӨndiges, welches es zu schГјtzen galt. Sie waren nur TrГӨger einer Lyrik und Dichtung, um diese stГӨrker in ihrer Aussage zu machen. Der Gedanke ein вҖһgeistiges EigentumвҖң war nicht sehr ausgeprГӨgt. Ein Prinzip das im Zeitalter des Copyright eine andere Note bekommtвҖҰ.